如何实现“慢游” 长城?ASLA荣誉奖项目细节解析

来源:原创 LAF编辑部 景观设计学前沿

导读

长城是世界文化产,也是人类文明的瑰宝。2017年,山西省大同市政府提出了建设大同古长城文化遗产廊道的构想。基于广泛调研与严谨分析,规划团队构建了一条长258km、总面积186km2的遗产廊道,其中,慢行设施体系承载了主要的游览、休憩、科普功能,整合了遗产沿线资源的建设、运营和管理,是极为重要的基础设施。本文探讨了文化遗产廊道中慢行设施体系的构建策略,提出适应长城遗产空间分布特征的高效低干扰设施整体结构,综合运用最小累积阻力模型等多重科学手段对区域的开发条件与生态环境状况进行评价分析,并基于评价分析结果,对慢行游道体系与节点体系进行适应性规划与设计,同时构建相应的低介入解说体系,最后通过游客量测算对设施规模进行控制,以实现遗产保护与旅游开发的平衡。

山西省大同古长城文化遗产廊道中的

慢行设施体系规划

Planning of Slow-Traveling Facility System

for the Ancient Great Wall Cultural

Heritage Corridor in Datong, Shanxi Province

规划背景与遗产廊道空间格局

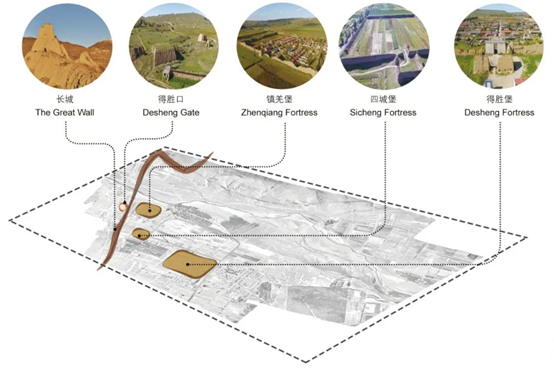

长城是世界文化遗产,也是人类文明的瑰宝(图1)。其曾是中国古代重要的防御工事,现存部分主要修筑于明代,呈东西走向,总长逾8800km,其中约258km位于山西省大同市境内。除墙体本身外,长城沿线分布的大型古代军事堡寨,及其附近衍生出的小堡、村落、墓葬和庙宇等,也是重要的文化遗产,具有较高的游憩价值。

图1:大同古长城 © 赵可极

为更好地统筹遗产保护与旅游开发,大同市政府于2017年提出了建设古长城文化遗产廊道的构想,并组建了一支多专业项目团队。通过广泛、细致的前期调研与测绘以及GIS分析技术的运用,团队综合评估了遗产保护与开发的可行性,并构建了一条长258km、总面积186km2的遗产廊道,以期实现遗址保护、生态修复、文化旅游、村镇经济发展等多项目标。

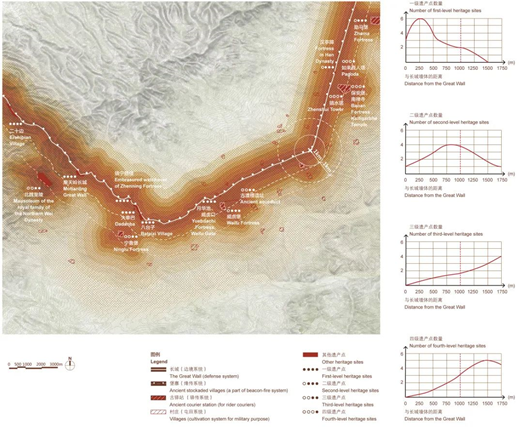

大同古长城沿线的文化遗产资源主要分布于墙体南北两侧20km的范围内,呈现集群分布的特征。规划团队依据历史、艺术、科学和社会4个方面的价值,将全部文化遗产分为4个等级[1]。其中,高级别遗产(一、二级遗产)主要集中在长城南侧1500m范围内;1500~3000m范围内,高级别遗产密度明显下降;4500m以外及长城北侧基本无高级别遗产(图2)。自然景观资源则在长城沿线呈不规则斑块式分布,如左云县摩天岭国家风景名胜区、十里河湿地公园,新荣区饮马河景区、弥陀山景区,南郊区赵家窑水库,天镇区边城国家沙漠公园等。

图2:古长城文化遗产横向空间分布(以左云县为例) © 陈思琪

基于这一横向(垂直于长城方向)多层次、纵向(沿长城方向)组团化的资源分布特征,规划团队依据“核心保护与多级别缓冲”保护格局、《长城保护条例》《长城保护总体规划(2019-2035)》等相关法律法规要求,以及本次规划的目标和投资预算,从横向、纵向两个维度为大同古长城遗产廊道构建了以下空间框架格局。

1.横向空间格局

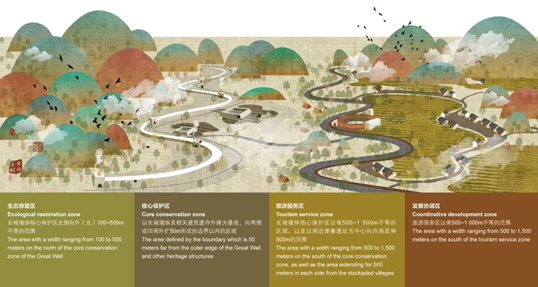

横向空间格局包括核心保护区、生态修复区、旅游服务区、发展协调区4个分区(图3)。

图3:大同古长城文化遗产廊道横向空间格局 © 李爽

1)核心保护区:即以长城墙体及相关建筑遗存外缘为基线,向两侧或四周外扩50m形成的区域。该区域内的遗产将受到最高级别的保护与监管,部分遗产将纳入景区进行分类和分级展示。

2)生态修复区:大同古长城以北山川险峻,沟谷密布,水土流失、风沙侵蚀等现象尤为严重,也对长城遗产的保护构成了威胁。因此将核心保护区以北100~500m不等的区域划定为生态修复区,主要通过营造风景林①来修复连续的生态基底,缓解长城遗产遭受的自然侵蚀,同时保证长城周边整体景观风貌的协调统一。

3)旅游服务区:由于高级别遗产大多分布在长城以南1500m的范围内,而且这一区域的地貌以丘陵和平原为主,适宜发展文化旅游,故而将长城墙体核心保护区以南500~1500m不等的区域,以及以周边堡寨遗址为中心向四周延伸500m的范围划定为旅游服务区,主要向公众提供遗产展示、游览服务等功能。

4)发展协调区:长城沿线村落和现有农林产业主要集中在旅游服务区以南,故将旅游服务区以南500~1000m不等的范围划定为发展协调区,鼓励发展观光农业与古村镇旅游,从而推动产业转型升级,引导沿线村镇经济发展,并确保上述活动不影响古长城遗产外围风貌的协调性。

2.纵向空间格局

规划团队借鉴旅游资源评价方法,通过对遗产资源条件、风景资源条件和旅游条件进行综合评价,确立了12个优势资源集中的组团作为优先发展区,即核心景区(图4)。核心景区的确立,使得沿长城方向的遗产保护和开发活动更有针对性,为进一步制定具体的实施方案划定了明确的空间范围。

图4:大同古长城文化遗产廊道纵向空间格局 © 陈思琪

慢行设施体系的设计目标与关键问题

2017年4月,大同古长城旅游公路正式开始建设,其串联了古长城沿线诸多文化遗产与自然景观资源点,是本次遗产廊道总体规划的重要组成部分,为未来通过机动交通快速游览古长城创造了条件。然而,仅仅依靠这一举措尚不足以显著改善古长城遗产的游览体验,场地中仍然存在周边服务设施不足、缺乏科学保护措施等问题。

因此,规划团队提出在此基础上建立慢行设施体系。慢行设施体系是步行、自行车和慢速机动交通(如电瓶车、观光车等公共游览机动交通)及配套服务设施的总和[3],在遗产廊道中可承担游览、休憩、科普、游客服务等功能,整合遗产沿线重点资源的开发、运营和管理,有助于在古长城遗产周边建立更完善的交通体系与更便捷的游憩路径,与古长城旅游公路共同形成“快进慢游”②的丰富旅游体验。

在本案例中,慢行设施体系设计与建设的特殊之处在于必须尽可能避免对遗产及其周边环境产生干扰。在大量研究国内外相关案例后,规划团队确定了慢行设施体系的设计原则:严格保证长城墙体及周边附属遗产不受干扰,充分尊重场地原有景观风貌,以原真、本土的设计元素和建造方式介入场地。

为实现上述目标,规划首先需确定符合遗产分布规律与展示需求的慢行设施体系整体结构;再依据场地分析,以最低干扰的原则进行设施的选线布点;然后根据不同介入强度设计设施的具体形式;最后对配套服务设施的服务量进行预估以确定其适宜规模。

慢行设施体系的整体结构

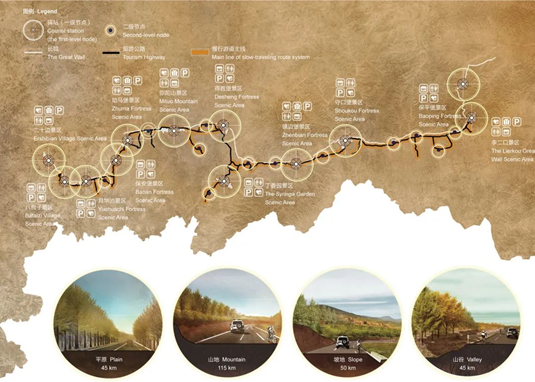

大同古长城文化遗产廊道慢行设施体系的整体结构分为两个层级:一级体系主要在遗产廊道整体尺度上构建,包括依托旅游公路且贯穿廊道全线的慢行游道主线、驿站节点,以及沿旅游公路设置的其他服务设施(图5);二级体系主要在景区尺度上构建,包括景区内部的慢行游道、内部节点设施,以及解说系统。

图5:慢行游道主线、驿站分布,以及不同环境下的慢行游道类型 © 陈思琪

1.慢行游道主线

慢行游道可供自行车骑行者和步行者双向通行,其主线通常设置在旅游公路与长城之间,净宽2~4m,设计骑行时速为20km/h,串联12个核心景区,面层采用具有古长城特质的土黄色沥青混凝土。由于旅游公路整合了长城周边若干现状道路,部分路段已延伸至核心保护区内,为保证新建慢行道不干扰长城遗产,这类区域内的慢行游道主线应独立于旅游公路,设置在核心保护区外(图5)。

2.一级节点:驿站

驿站位于每个景区的主入口处,是衔接遗产廊道快速交通与景区慢行设施体系的重要中转站,具备停车、自行车接驳、信息咨询、餐饮、售卖等多种功能,既是景区的标志性门户,也是景区内游客集散与活动的核心场地。驿站的选点一般落位于快速交通与景区核心遗产资源之间最便捷的连接处,并规避了高生态敏感区域与不易建设区域。

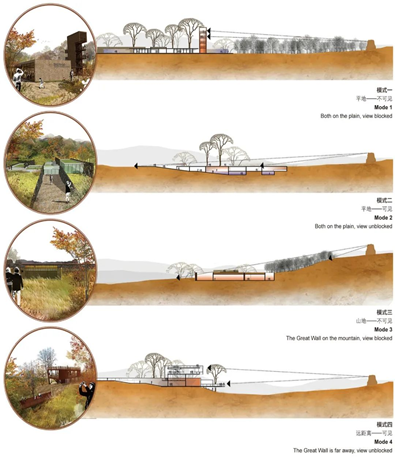

驿站的建筑设计应综合考虑其与长城的空间距离和俯仰关系,以及树木、地形等阻挡驿站建筑与长城的视线连接的物体,通过借鉴遗产及周边环境的材料、色彩、形态、建构技艺、空间语汇,使其“消隐”于整体环境之中(图6)。

图6:驿站与长城的视线关系 © 陈思琪

3.其他设施

休憩点和观景台是慢行设施系统中的二级节点。规划沿慢行游道主线每隔15~20km设置一个休憩点,供骑行者停靠休息;将观景台设置在沿途景色秀丽、视野开阔的位置,供游人观景远眺。

此外,规划还策划了古长城文化馆、数字化运营管理中心、汽车营地等其他功能性设施,并将在远期建设中逐一建造。

景区内部的慢行设施体系设计:

以得胜堡景区为例

景区内是游客最为集中的区域,不仅承载了主要的观光、休闲、科普活动,还因为高级别文化遗产的存在而对建设强度尤为敏感,因此,在构建慢行设施体系时必须慎重权衡开发和保护之间的关系。下文将以12个优先发展区中具有代表性的得胜堡景区(图7)为例,介绍景区内部慢行设施体系的构建方法。

图7:得胜堡群文化遗产分布 © 钱小琴

得胜堡景区聚集了镇羌堡、四城堡马市、得胜口等高级别遗产点,共同组成了一个具有边墙关隘、守关城堡、屯兵镇城及边塞马市的连环堡群,呈典型的组团式分布格局。另外,景区内的饮马河水质清澈,植物资源丰富,牛羊成群,是一处优质自然景观资源。

1.场地分析

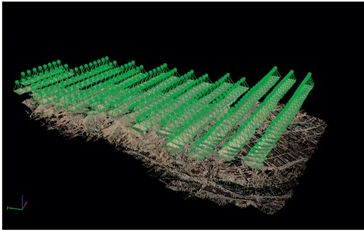

规划团队首先对景区进行了高分辨率航测,结合卫星遥感数据、国土及林业信息数据库,建立了一套高精度GIS数据模型[4](图8),整合了遗产分布、旅游公路、地形地貌、植被覆盖、土地利用等关键信息,并据此进行了以下场地分析。

图8:无人机影像采集 © 程文宇

遗产开发适宜性分析

大同古长城沿线的众多遗产均已遭到不同程度的损毁,保护需求各不相同,故首先需对各景区的遗产及周边环境保护需求进行评估,以确定开发程度,在确保遗产不被破坏的同时提供弹性接触途径[5][6]。

最小累积阻力(MCR)模型对遗产开发适宜性分析具有实际意义,其将遗产所在区域的开发视作一种空间动态扩散过程,以特定遗产点作为扩散源,并将遗产保护需求与开发难度视作扩散需要克服的阻力,从而得到平衡了开发与保护的适宜性评价结果。MCR计算公式如下:

式中,Dij为扩散源j到某一要素i的空间距离,Ri为要素i所在位置对于扩散的阻力系数,f表示MCR与扩散过程的正相关关系。

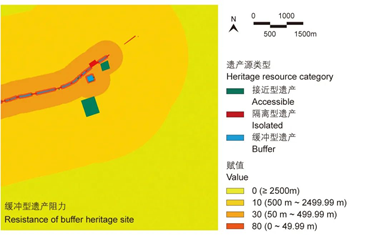

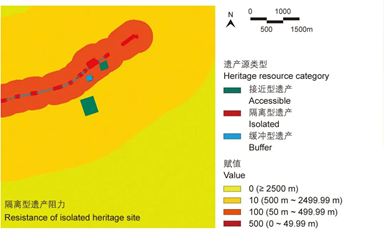

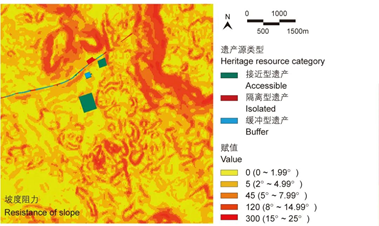

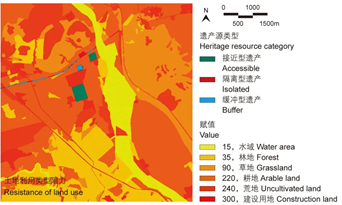

首先,根据《长城保护总体规划(2019-2035)》及相关法规,结合慢行设施建设需求,规划团队将遗产源分为三类:缓冲型、接近型和隔离型。三类遗产源的定义及其在MCR模型中的参数设定如下[7]:

1)缓冲型:包括未损毁且附近无聚落依托的线状遗产和面状遗产,仅供远距离观赏,禁止游人接近,在MCR模型中不作为扩散源。以古长城遗产廊道横向空间格局为参考,该类遗产周围50m范围内须严格限制设施建设,故设定较高阻力值;50~500m范围允许小规模设施建设,设定中等阻力值;500~2500m范围允许开展与遗产区域整体风貌相协调的设施建设,设定较低阻力值(图9)。具体阻力赋值见图9图例。

2)接近型:包括未损毁的点状遗产、未损毁且附近有聚落依托的线状遗产和面状遗产,以及古教堂、古庙宇、古陵墓等非军事工程体系遗址的其他遗产。该类遗产可近距离接触、观赏,并可对既有设施进行改造利用,在MCR模型中不作为阻力因子,而作为扩散源。

3)隔离型:包括明显损毁的各类遗产。该类遗产在MCR模型中不作为扩散源[8]。在其周围50m范围内应禁止一切形式接触,故设定极高阻力值;50~500m范围内须限制设施建设,故设定较高阻力值,主要通过种植风景林等手段缓解水土流失等生态环境问题并对遗产进行隔离,以降低自然灾害对遗产造成破坏的可能性;500~2500m范围设定较低阻力值。

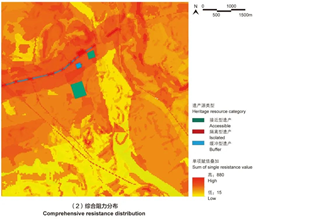

接下来,再分别根据景区范围内的坡度因子、土地利用类型设定阻力分布,并与遗产开发阻力分布叠加,形成综合阻力分布模型。最后,将接近型遗产设为扩散源并运行MCR模型,得到开发适宜性分区结果(图9),以此初步确定慢行设施与遗产的位置关系。

图9:得胜堡景区遗产开发适宜性分区生成过程 © 王宏达

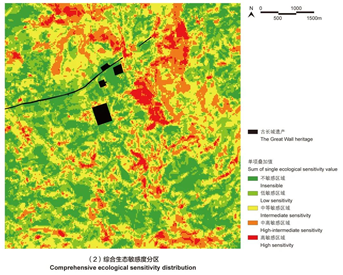

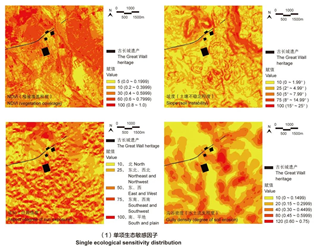

生态敏感度分析

大同古长城沿线存在植被退化、水土流失与风沙侵袭[9]等典型生态问题,很可能影响遗产保护。因此,还需对各景区的生态敏感度进行评价,基于不同敏感程度进行选择性建设,降低慢行设施体系对区域生态的干扰与影响,防止因设施建设导致的次生自然灾害。

在得胜堡景区范围内,选取归一化植被指数(NDVI)、坡度、坡向、沟谷密度4项因子进行评价,其中,NDVI代表植被覆盖程度,数据来源为Landsat 8卫星遥感影像;坡度、坡向、沟谷密度分别反映土壤不稳定程度、日晒程度、水土流失程度,数据来源为根据无人机航测数据生成的数字高程模型(DEM)。使用Pix4DMapper、ENVI和ArcGIS进行数据处理,综合叠加上述因子分析结果后获得如图10所示的生态敏感度分区[10](各项敏感系数赋值见图例)。游道选线和节点布置将避开高敏感区域,并针对不同敏感程度进行具体的适应性设计。

图10:得胜堡景区生态敏感度分区生成过程 © 王宏达

既有设施可利用性分析

大同古长城沿线区域拥有众多散点状、片段状的既有基础设施及历史路径,应尽量加以重新利用以减少新建设施对遗产环境的影响。在得胜堡景区内,规划团队对既有硬质公路、土路、历史路径、硬质场地、土基场地等设施的现存状况进行了调研,并录入GIS数据模型,将慢行设施体系尽量布置于现状良好的同类设施用地及历史路径用地内。

综合遗产开发适宜性、生态敏感度、既有设施可利用性的分析结果,生成了得胜堡景区慢行设施体系游道布线与节点选址方案(图11,12)。

图11:得胜堡景区慢行设施体系平面图 © 王宏达

图12:得胜堡景区慢行设施体系鸟瞰 © 王宏达

2.内部游道设计

景区内的慢行游道同样由自行车道与步行道组成。其中自行车道为景区内部各资源点的一级交通,步行道作为自行车道的补充延伸,组成各资源点周边的二级交通。

景区内部慢行游道设计遵循以下原则:1)最低干扰原则,即尽可能降低对区域生态与风貌的干扰,优先利用改造现有道路设施基础与历史路径;2)原真本土原则,即采用带有鲜明地方特征的材质、色彩、形式与营造技艺;3)高效线性原则,即用空间距离最短、拓扑步数最少的方式串接景区内各主要资源,使游道线路体系结构清晰、主次分明;4)因地制宜原则,即根据道路现状条件,如所在区域地貌和生态敏感度等,选择与之相适应的游道形式(图13)。

图13:得胜堡景区内部慢行游道效果图 © 王宏达

3.内部节点设施设计

景区内部节点分为交通组织型、游憩休闲型、餐饮住宿型三类,其中,交通组织型节点包括集散场地、自行车停靠场地、出入口等;游憩休闲型节点包括休憩、科普场地,以及与地形相结合的山地、林下、滨水场地等;餐饮住宿型节点包括露营地、野餐区等。

景区内部节点均采用标准化模块设计,充分汲取长城的形态特征、建构技艺、空间语汇、材质色彩,并依据生态敏感度的不同提供相应选择,尽可能降低对遗产和生态环境的影响。不同的模块单元可根据场地实际条件和功能需求进行组合,从而大幅度提升设计和施工效率(图14)。

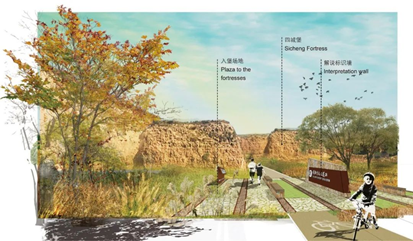

4.解说系统设计

解说系统由导览、科普、警示设施三部分组成,其中,导览设施包括入口导览墩台、分区导览牌等导览标识和道路引导标识等;科普设施包括自然科普展牌、动物脚印地雕等自然科普设施和地面隐形墩台、指向性景框等人文科普设施;警示设施包括地面安全警示标识、围栏安全警示标识、遗产禁止接触设施等。解说体系的设计充分尊重长城遗产的外观特征,汲取遗产及周边环境的材料和形态,以低技方式进行建造。为进一步强化游客与环境的互动,方案还提出利用增强现实技术对一些重要节点进行历史场景再现(图15)。

图15:利用增强现实技术再现历史场景——四城堡马市。四城堡是大同古长城著名关口,在古时作为游牧民族和农耕民族进行马匹及其他商品交易的场所。 © 王宏达

5.服务设施体量估算

慢行设施体系结构确立后,需对配套服务设施的规模进行科学估算,以在满足使用需求的前提下尽可能减小其体量,从而确保设施建设对遗产的干扰最低。

规划团队根据2012~2016年大同市接待游客总量,及周边与古长城遗产廊道性质相同景点(同质景点)的平均游客量占比,估算了古长城遗产廊道建成初期的游客总数;根据生命周期增长规律及同质景点近年的游客量增长率,确定整个项目近期(未来2~5年)和远期(未来5~10年)的游客量,再依据各景区资源价值、面积、接待能力等因素,对各景区所占游客比重进行分配,计算出各景区近、远期游客人数,最后根据基本空间需求标准,估算各景区不同服务设施的规模[11]。

6.总结

大同古长城文化遗产廊道慢行设施体系的构建,实现了遗产保护与公众游憩途径建设的有机协调,将使古长城遗产重新焕发活力,提升遗产周边的环境风貌,为进一步实现长城沿线地区的遗产保护、生态恢复、经济引导、旅游开发等奠定了良好基础。2018年,沿古长城文化遗产廊道的旅游公路已局部建成通车,个别景区已经开放,吸引了大量游客(图16)。

图16:守口堡景区启动区杏花节期间,盛开的杏花和古长城遗址吸引了大量游客前来观光。 © 赵可极

文化遗产廊道内部环境的复杂性,决定了其规划、设计、建设与管理运营将是一个漫长的过程,且每一步都需要高度谨慎,以确保文化遗产保护工作的严肃性。目前,大同古长城文化遗产廊道规划阶段的工作已经完成,其远期发展状况、遗产保护效果、生态和经济效益还有待长期的观察和研究。

注释

① “风景林”是指在能够修复生态环境的前提下,具有观赏、游憩或旅游功能的人工或自然森林群落(来源:参考文献[2])。与树种组成与景观层次均较为单一的传统生态林相比,风景林具有更强的风貌原真性和观赏性,更适于在文化遗产廊道周边栽植。

② “快进慢游”指由高等级公路、铁路或民航提供快速机动交通服务,由步行道、自行车道等慢速交通设施和其他服务设施等提供深度游览服务。

项目信息

项目地址:中国山西省大同市

项目面积:186km2

项目委托:大同市人民政府

规划设计:北京林业大学园林学院、林学院、水土保持学院,北京林业大学风景园林规划设计研究院(BLLA)

首席设计师:冯潇

项目负责人:李运远、冯潇

项目团队:李运远、张云路(总体规划);赵晶、顿实、白桦琳、王宏达、税嘉陵、李爽、赵可极、陈思琪、王亚迪、刘昱含、程文宇、黄思成、武亚男(风景园林规划);王佳、张隆裕(地理信息系统分析);李国雷、史文辉、姚光刚(生态修复规划);段威、周超(风景建筑设计);王忠君、吴若云(文化旅游规划)

顾问团队:刘振国(大同市人民政府);张宏东、武俊胜、宋昌、李辉、王杰、李建刚(大同市林业局);陈福仁(山西长城保护协会)

规划设计时间:2017年

施工时间:2017年至今

所获奖项:2019年ASLA专业奖规划分析类荣誉奖、2019年IFLA-APR专业奖规划分析类卓越奖

注:本文中英文全文刊发于《景观设计学》2019年第6期“慢城市与新生活方式”专刊

参考文献:

[1] Xu, L., Zhang, Y., & Li, Y. (2018). Value Assessment System of the Cultural Heritage of Ming Great Wall Defense System. Journal of Beijing Union University (Humanities and Social Sciences), 16(4), 90-99. doi:10.16255/j.cnki.11-5117c.2018.0061

[2] Zhou, R., An, Y., Ma, R., Jin, Y., Wang, Q., Lin, D., … Li, T. (2013). A Review of the Concept and Research Status in Scenic Forests. Scientia Silvae Sinicae, 49(8), 117-125. doi:10.11707/j.1001-7488.20130817

[3] Ding, X. (2017). Study on the Planning Method of the Grand Canal Scenic Byway under the Concept of Heritage Corridor — A Case Study of Scenic Byway in Huaian (Master’s thesis). Nanjing: Nanjing Forestry University. Available from CNKI database.

[4] Cheng, W., & Feng, X. (2018). The Application of the Aerial Photogrammetry of Low-Flying Multi-Rotors UAV on the On-Site Topographic Survey in Landscape Architectural Design. Chinese Landscape Architecture, 34(11), 97-101.

[5] National Cultural Heritage Administration of China. (2014). Instructions for the Protection and Maintenance of the Great Wall (No. [2014]4). Retrieved from http://greatwallheritage.cn/CCMCMS/html/1/56/149/1506.html

[6] State Council of the People’s Republic of China. (2006). Rules on Great Wall Protection (No. 476). Retrieved from http://www.gov.cn/zwgk/2006-10/23/content_420813.htm

[7] National Cultural Heritage Administration of China. (2014). Instructions for the Protection of the Great Wall for the “Four Authenticity” (No. [2014]4). Retrieved from http://www.sach.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=zhwgk_140307101.pdf

[8] Feng, J., & Li, Y. (2018). Protection of Cultural Heritage Corridor Based on Suitability Analysis — A Case Study of Ancient Great Wall in Xinrong District, Datong. Landscape Architecture, 25(12), 93-98. doi:10.14085/j.fjyl.2018.12.0093.06

[9] Kong, F. (2006). Ecological Damage Characteristics along the Great Wall of China and Protective Measures. Research of Soil and Water Conservation, (2), 42-43.

[10] Study on Construction of Heritage Corridors Based on GIS — A Case of Motianling Great Wall Scenic Area, Shanxi Province (Master’s Thesis). Beijing: Beijing Jiaotong University. Available from CNKI database.

[11] Bao, J., & Chu, Y. (Eds.). (1999). Tourism Geography (revised version). Beijing: Higher Education Press.